Martedì 31 marzo, ore 21:00, laboratorio linguistico a Biella e a La Plata in collegamento transoceanico con l’Argentina

Martedì 31 marzo, ore 21:00, laboratorio linguistico a Biella e a La Plata in collegamento transoceanico con l’Argentina

Uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente – fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu – testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese – traduzione nella versione d’ij Brandé a cura di Sergi Girardin – coordina Biagio PicciauContinua a leggere →

Martedì 31 marzo, ore 21:00, laboratorio linguistico a Biella – uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente – fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu – testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese – traduzione piemontese nella versione d’ij Brandé a cura di Sergi Girardin – coordina Biagio Picciau

Martedì 31 marzo, ore 21:00, laboratorio linguistico a Biella – uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente – fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu – testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese – traduzione piemontese nella versione d’ij Brandé a cura di Sergi Girardin – coordina Biagio Picciau

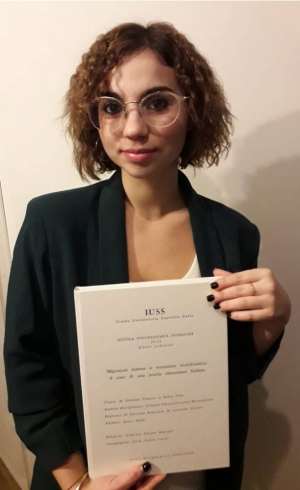

Consegnata al “Museo delle migrazioni” la prima tesi di laurea sul progetto “Lingua, identità e migrazioni”

Consegnata al “Museo delle migrazioni” la prima tesi di laurea sul progetto “Lingua, identità e migrazioni” Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella

Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella