Porta il numero 568 la poesia di Nicola Loi di Ortueri inviata al Circolo Culturale Sardo di Biella. Verrà inserita tra i testi del prossimo Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, in calendario martedì 28 settembre alle ore 21:00 in Italia, ore 14:00, dall’altra parte dell’oceano.

Appuntamenti mensili che con il Circulo sardo “Antonio Segni” di la Plata (Argentina) per imparare a leggere e scrivere in lingua materna che, con l’avvento della pandemia, scandiscono in versi lo scorrere dei giorni con stille di saggezza.

Assolvendo anche in questo caso quel ruolo proprio della poesia: coscientizzazione e rielaborazione del vissuto soggettivo quotidiano quale specchio dell’anima e della società.Continua a leggere →

Molto spesso ci imbattiamo in parole piemontesi molto simili a parole inglesi, e viceversa. Ad esempio la parola per “ciglio” in inglese è “brow”, in piemontese “brova”, la parola per “crusca” in inglese è “bran”, in piemontese è “brann”. Ciò è dovuto al fatto che sia i piemontesi, che gli inglesi, hanno nelle loro rispettive lingue molte parole di origine celtica, altre volte di origine germanica, come “am Rand”, accanto, che in piemontese è “aranda”, “Wut”, che significa “rabbia”, che in piemontese si dice “fut”. Il verbo “osservare”, soprattutto nel senso di “osservare a lungo per vedere cosa succede” in inglese è “watch”, in piemontese è “vacé”, tant’è che uno degli hobbies più diffusi oggigiorno in tutto il mondo è il “bird watching”, osservare a distanza, con cannocchiali, il comportamento degli uccelli. In piemontese si dice “ciri vacior” (che è anche il titolo di una bella raccolta di poesie di Tavo Burat). Dello stesso poeta, biellese, riportiamo qui di seguito un verso da una delle sue poesie tratto, appunto, dalla raccolta dedicata ai volatili:

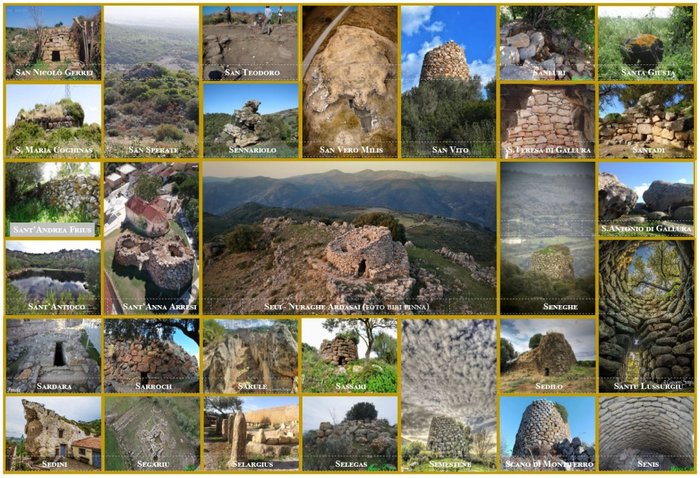

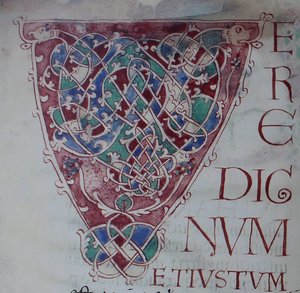

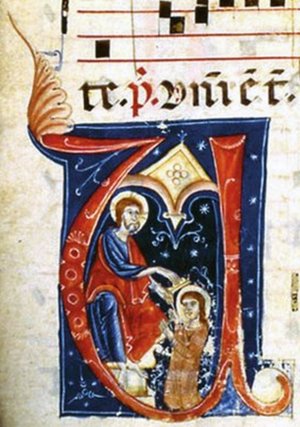

Molto spesso ci imbattiamo in parole piemontesi molto simili a parole inglesi, e viceversa. Ad esempio la parola per “ciglio” in inglese è “brow”, in piemontese “brova”, la parola per “crusca” in inglese è “bran”, in piemontese è “brann”. Ciò è dovuto al fatto che sia i piemontesi, che gli inglesi, hanno nelle loro rispettive lingue molte parole di origine celtica, altre volte di origine germanica, come “am Rand”, accanto, che in piemontese è “aranda”, “Wut”, che significa “rabbia”, che in piemontese si dice “fut”. Il verbo “osservare”, soprattutto nel senso di “osservare a lungo per vedere cosa succede” in inglese è “watch”, in piemontese è “vacé”, tant’è che uno degli hobbies più diffusi oggigiorno in tutto il mondo è il “bird watching”, osservare a distanza, con cannocchiali, il comportamento degli uccelli. In piemontese si dice “ciri vacior” (che è anche il titolo di una bella raccolta di poesie di Tavo Burat). Dello stesso poeta, biellese, riportiamo qui di seguito un verso da una delle sue poesie tratto, appunto, dalla raccolta dedicata ai volatili: Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella

Radici e semantica delle parole sarde, rivisitate mediante i dizionari delle lingue mediterranee (lingue semitiche, lingue classiche). Laboratorio linguistico, di storia e di cultura sarda a Biella