Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” nel centenario della nascita di Barba Tòni Bodrìe

Nei versi di uno dei più grandi lirici bilingui (occitano e piemontese), Barba Tòni Bodrìe, affiorano parole che descrivono i costumi e le usanze d’una volta. La sua poesia è una minuziosa rassegna di danze, di feste, di stagioni, di credenze e di leggende. In questo distico troviamo le due parole, ombris (il bacìo, con l’accento tonico sulla “ì”, cioè il versante all’ombra della montagna) e il solì (il lato esposto al sole), sulle aie (àira, spiazzo ricoperto di catrame, su cui si mettevano a seccare i raccolti, ma che servivano anche per le feste campagnole) o sulle piazze, si vedevano fërlòche (graziose cuffie bianche che si allacciavano sotto al mento) e fòfo (ciuffo lungo della capigliatura maschile, lasciato cadere liberamente sulla fronte, a mo’ di “bravo” di manzoniana memoria), carmagnole (lunga giacca maschile, ma anche vivace danza molto popolare), gipe (lunghe sottane), frandieuj (detti anche sfojor, giovanotti focosi) e barivele (ragazze birichine, allegre, spensierate, dove il termine barivela contrasta con quello di mariòira, ragazza da sposare), il tutto in gran costum (che poi il poeta, a più riprese, descrive nei minimi dettagli nelle bellissime poesie del volume intitolato Val d’Inghildon).Continua a leggere →

Nei versi di uno dei più grandi lirici bilingui (occitano e piemontese), Barba Tòni Bodrìe, affiorano parole che descrivono i costumi e le usanze d’una volta. La sua poesia è una minuziosa rassegna di danze, di feste, di stagioni, di credenze e di leggende. In questo distico troviamo le due parole, ombris (il bacìo, con l’accento tonico sulla “ì”, cioè il versante all’ombra della montagna) e il solì (il lato esposto al sole), sulle aie (àira, spiazzo ricoperto di catrame, su cui si mettevano a seccare i raccolti, ma che servivano anche per le feste campagnole) o sulle piazze, si vedevano fërlòche (graziose cuffie bianche che si allacciavano sotto al mento) e fòfo (ciuffo lungo della capigliatura maschile, lasciato cadere liberamente sulla fronte, a mo’ di “bravo” di manzoniana memoria), carmagnole (lunga giacca maschile, ma anche vivace danza molto popolare), gipe (lunghe sottane), frandieuj (detti anche sfojor, giovanotti focosi) e barivele (ragazze birichine, allegre, spensierate, dove il termine barivela contrasta con quello di mariòira, ragazza da sposare), il tutto in gran costum (che poi il poeta, a più riprese, descrive nei minimi dettagli nelle bellissime poesie del volume intitolato Val d’Inghildon).Continua a leggere →

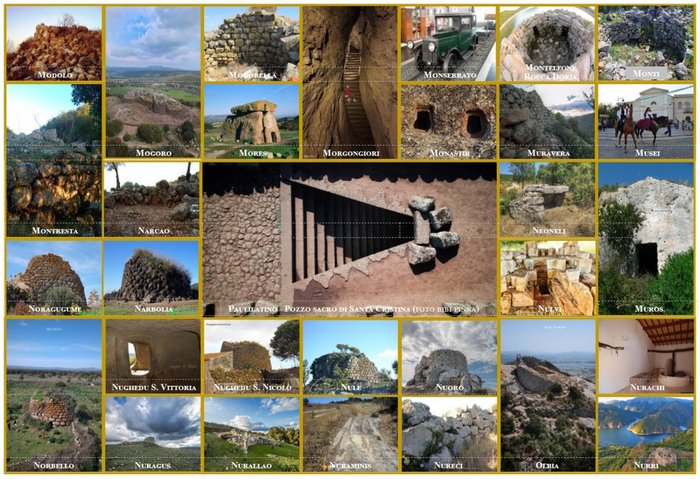

RAGHI sass.; log. bragas, ragas pl. ‘gonnellino di orbace nero’, appartenente al costume maschile dell’intera Sardegna. Da tutti gli studiosi è chiamato gonnellino. Wagner propone l’origine dall’it. braca, braga, che è dal lat. brăca, di origine gallica secondo Diodoro siculo ed Esichio, designante i ‘pantaloni’, un indumento che fu delle popolazioni celtiche ma ignoto ai Romani, i quali lo adottarono soltanto sul finire dell’Impero. Nessuno ha notato la contraddizione tutta sarda di chiamare gonnellino quelli che, stante l’etimologia corrente, dovrebbero essere pantaloni. In realtà le ragas note non sono né gonnellino né pantaloni poiché, pur avendo sagoma di gonnellino, hanno le falde saldate da una vistosa traversa inguinale.

RAGHI sass.; log. bragas, ragas pl. ‘gonnellino di orbace nero’, appartenente al costume maschile dell’intera Sardegna. Da tutti gli studiosi è chiamato gonnellino. Wagner propone l’origine dall’it. braca, braga, che è dal lat. brăca, di origine gallica secondo Diodoro siculo ed Esichio, designante i ‘pantaloni’, un indumento che fu delle popolazioni celtiche ma ignoto ai Romani, i quali lo adottarono soltanto sul finire dell’Impero. Nessuno ha notato la contraddizione tutta sarda di chiamare gonnellino quelli che, stante l’etimologia corrente, dovrebbero essere pantaloni. In realtà le ragas note non sono né gonnellino né pantaloni poiché, pur avendo sagoma di gonnellino, hanno le falde saldate da una vistosa traversa inguinale.