Luciana Nissim, nata a Torino nell’ottobre 1919, da un commerciante di lana, ebreo assimilato ma non ortodosso, crebbe nel corso dell’infanzia e della sua adolescenza a Biella – internata nel campo di sterminio di Birkenau e, successivamente, nei pressi di quello di Buchenwald.

La giornata del 27 Gennaio offre l’opportunità di una riflessione sulla sofferenza legata al male, sull’imprevedibilità della vita e sull’importanza della Memoria sia per la comprensione del presente, sia per la costruzione del domani. La lettura di documenti, la visione e l’audizione di testimonianze offrono a riguardo un «importantissimo valore educativo e didattico. Infatti come ha scritto Geoffrey Hartman “l’immediatezza dei racconti in prima persona ha l’effetto del fuoco in quella gelida stanza che è la storia”»1. L’esperienza estrema dei Lager e, più in generale, delle persecuzioni totalitarie alle “minoranze”, infatti, è stata una “situazione dolorosa” di umanità, in quanto non ha riguardato soggetti eccezionali ma persone comuni, legate alle varie comunità locali, talora strappate dalle loro dimore o dalle loro abitudini, con tutte le loro famiglie, nella più completa inerzia o impotenza da parte di coloro che assistevano a tali fatti.

A riguardo torna alla mente che lo scorso anno la città di Torino, il comune di Fossoli, in Emilia Romagna e, successivamente, il Forte di Bard, alle pendici della Valle d’Aosta, hanno ospitato la mostra itinerante A noi fu dato in sorte questo tempo 1938 – 1947, una rassegna multimediale interattiva dedicata alla storia della vita di giovani italiani «assolutamente “normali” che (…) hanno avuto in sorte “un tempo straordinario” e hanno dovuto confrontarsi con scelte drammatiche»2, per la maggior parte ebrei, rifiutati ed esclusi dalla società civile a causa delle leggi razziali del regime fascista. A Torino, nella specie, intorno alla locale Biblioteca della Scuola Ebraica, si formò e cementò un gruppo di valenti e tenaci studenti e ragazzi, ruotanti intorno a eminenti figure quali Primo Levi, Emanuele Artom, Lino Jona e Bianca Guidetti Serra3.Continua a leggere →

- Così: A.Chiappano, Il testimone e il luogo nella didattica della Shoah, in A.Chiappano – F.Minazzi (a cura di), Il ritorno alla vita e il problema della testimonianza. Studi e riflessioni sulla Shoah, Giuntina, Firenze 2008. [↩]

- Così: A.Chiappano (a cura di), A noi fu dato in sorte questo tempo. 1938 – 1947, Giuntina, Firenze 2010, p. 7. [↩]

- Cfr. A.Chiappano, A noi fu dato in sorte questo tempo, cit., p. 7; A.Guadagni, La memoria del bene, in Diario. I nostri primi cinque anni, Supplemento al n. 51, anno VI, 21 dicembre 2001, p. 26; Luciana Nissim, Piemontese. Giovane medico, resistente, deportata, superstite, sicanalista, sposa di Franco Momigliano, in Hazman Veharaion, Anno XVIII, n. 1-6, Gennaio – Marzo 2010, p. 19. [↩]

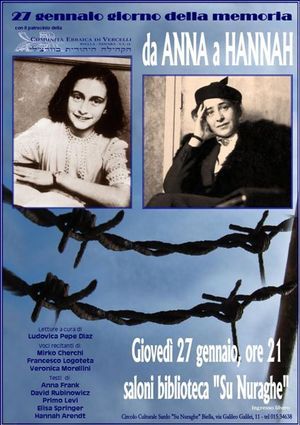

Alcune letture, precedute da brevi cenni biografici di Anna Frank, David Rubinowicz, Primo Levi, Elisa Springer e Hannah Arendt, saranno interpretate dal piccolo gruppo di attori che da un po’ di tempo collabora col Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. I brani verranno intervallati da proiezioni alternate di quadri di Marc Shagall e fotografie dei Lager, artistiche e drammatiche ma non crude.

Alcune letture, precedute da brevi cenni biografici di Anna Frank, David Rubinowicz, Primo Levi, Elisa Springer e Hannah Arendt, saranno interpretate dal piccolo gruppo di attori che da un po’ di tempo collabora col Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. I brani verranno intervallati da proiezioni alternate di quadri di Marc Shagall e fotografie dei Lager, artistiche e drammatiche ma non crude.